前回の記事で「魚(魚介類)」について書いたので、今回から様々な魚について掲載していくのですが、最初は何がいいか悩みました。

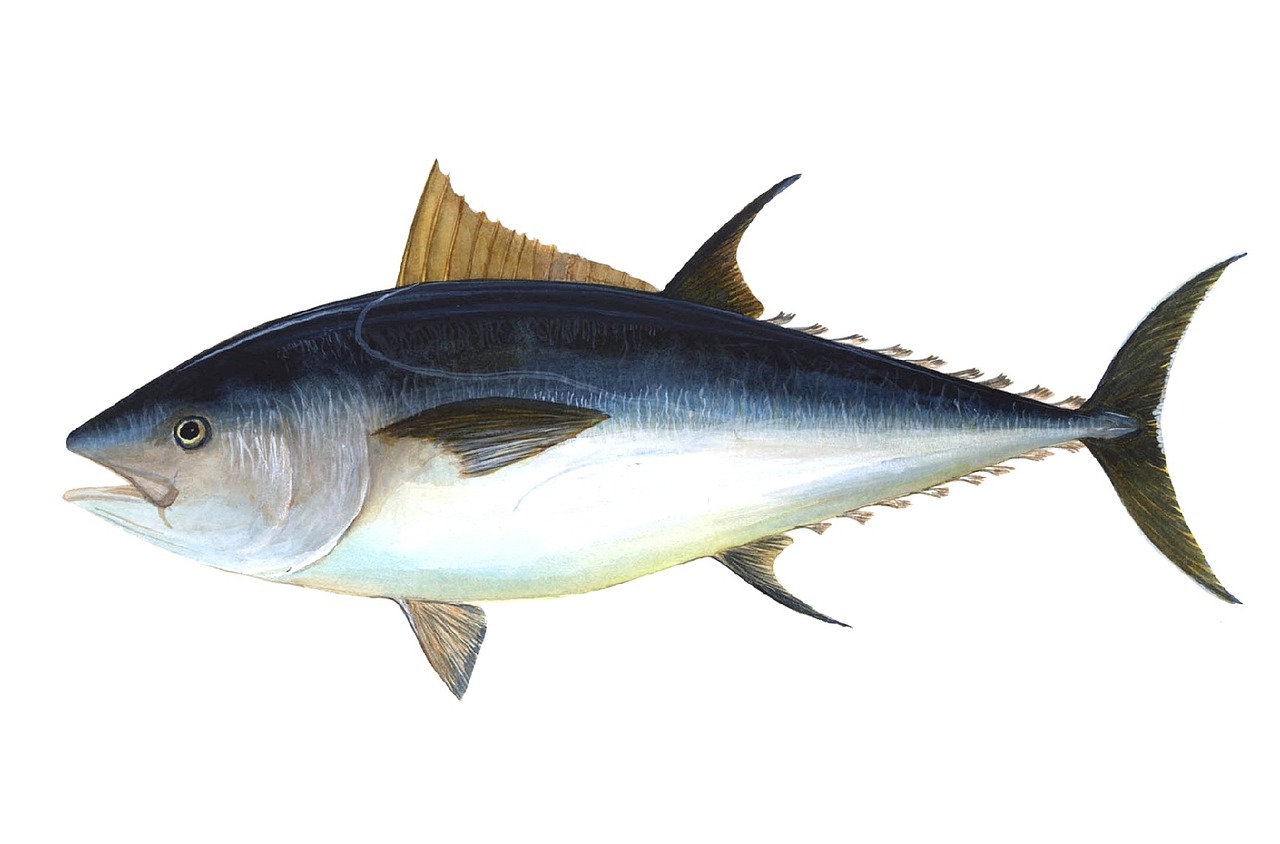

でも魚と言ったら…、やっぱり「マグロ」なのではないでしょうか?最もポピュラーといっても過言ではない「魚」だと私は思います。

という事で今回は「マグロ」について簡潔にお話ししていこうと思います。

「マグロ」とは?

「マグロ」とは、「暖海性」で「外洋性」「回遊性」の「大型肉食魚」で、日本をはじめとする世界各地で重要な食用魚として漁獲されています。

全長は60㎝~3mで種類によって異なります。水中生物としてはかなり「高速」で遊泳することができます。全長1.7~3.3mの「タイセイヨウクロマグロ」の群れの遊泳速度を測定した結果、平均の遊泳速度は3.6~10.8キロメートル毎時と計算されています(瞬間最大速度は80キロメートル毎時に達します。)。

体型は紡錘形で、体の横断面はほぼ楕円形、鱗は胸鰭周辺を除くと極めて小さいかほとんどなく、「高速遊泳」に適した体型をしています。吻はわずかに前方に尖っていて、尾鰭は体高と同じくらいの大きな「三日月形」ですが、それ以外の各ヒレは小さいです。

ぜんせかいの「熱帯」「温帯」地域に広く分布していますが、種類によって分布域や生息水深が異なります。海中では口とエラをあけて遊泳して、ここを通り抜ける海水で呼吸します。泳ぎを止めると「窒息」するのでたとえ睡眠時でも泳ぎを止めないとされています。

マグロの「栄養価」

次にマグロに含まれている「栄養価」について説明していきます。含まれている栄養素は以下の通りです。

EPAとDHA

「EPA」や「DHA」は、「動脈硬化」や「心筋梗塞」、「脳卒中」などの病気を防ぐ働きや血中の「中性脂肪値」を減らす働きを持つ成分です。

「魚」でいうところの「サバ」「サンマ」などの青魚に多く含まれていることが多いですが、「DHA」の含有量はマグロが魚の中ではトップです。(100g当たり「サバ」が2600㎎に対して「ミナミマグロ」が4000㎎も含まれています。)

このEPAやDHAは「脂質」に含まれる成分なので、マグロの脂質に多く含まれています。もちろん「赤身」の部分にも含まれているので、しっかりと補給ができます。

タンパク質

皆さんもご存知の通り、魚にも「タンパク質」が含まれています。100g当たり「23g」と「鶏胸肉」より少ないですが、その分脂質が少ないため、「ダイエット」には最適な食材だと言えます。

鉄分

「鉄」は「鉄欠乏貧血」の予防に必要です。マグロに含まれている「ヘム鉄」は吸収率「65%」ほど高いと知られています。

鉄が不足することで起きる「貧血」は、「疲れやすさ」や「めまい」、「息切れ」、「頭痛」など様々な不調を引き起こす原因になります。

特に「月経」のある女性は鉄が不足しやすいので、積極的に摂取することが必要です。

ビタミンD

「ビタミンD」には「カルシウム」の吸収を助ける働きがあり、「骨の健康」づくりに必要となります。これが不足すると、「骨粗しょう症」や「骨折」のリスクが高まります。

この成分は、「野菜」には含まれておらず、「キノコ類」や「魚介類」に多く含まれているので、意識的に取り入れる必要があります。

カリウム

「カリウム」には「高血圧」の予防のために摂取することが推奨されている栄養素です。

高血圧の原因となる余分な「ナトリウム(塩分)」を排出し、血圧を下げる働きがあります。

野菜に多く含まれている栄養素ですが、マグロのような魚などの動物性の食品にも含まれています。

マグロの「部位」

マグロには「牛」や「豚」と同じように「部位」に分けられて食べられています。部位によって「味」が大きく異なり、値段も違います。背中側とおなか側でも「脂肪」の含有量が異なり、部位によって名前も変わります。

今回は良く食べられている部位を紹介します。各部位の名称は以下の通りです。

- 大トロ(腹身の最も脂が多い部位。値段も高く、特にカマ下のカマトロが非常においしい。)

- 中トロ(腹身と背身にある部位。適度に脂がのっている。)

- 赤身(背側にある部位。脂が少なめ、身は固いので低カロリー・高たんぱくな部分です。)

- 中落知(中骨の周りに残っている、骨についた部位。脂がのっていておいしく、「ネギトロ」の材料でもあります。)

この他にも頭にある「カマ」などがあります。

まとめ

今回は「マグロ」についてお話しさせていただきました。

マグロの栄養や特徴について理解ができたのでないでしょうか?

次回もまた別なお魚でお会いしましょう。それまでお楽しみに‼

コメント